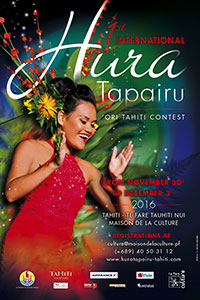

1st International HURA TAPAIRU Ori Tahiti contest

For several years now, the practice of ‘ori tahiti has benefitted from a growing interest and appreciation worldwide to the extent that the discipline’s enthusiasts have been working their way to French Polynesia in an ever-increasing number, seeking to appear and/or to get trained with the locals. Based on this observation, Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture launches a traditional-dances contest adapted to small formations made out of ‘ori tahiti fans from abroad and called « Hura Tapairu international ». The opening of such contest pursues two objectives: to give international and non-residents’ groups the opportunity to appear in Tahiti on one hand and to promote Polynesian culture while assessing its worldwide exposure on the other hand. As a result, and within the compass of the present contest which fosters creativity, groups will showcase original works that are inspired by French Polynesia cultural heritage.

«HURA TAPAIRU international» dances’ contest rules and guidelines here

Teaser du Hura Tapairu International 2016

From november 30th to december 3th 2016

Registration at : [email protected]

phone number : (+689) 40 50 31 12

Sponsor of the 2015 Hura Tapairu

Casinara Explore l’Histoire des Paiements Mobiles en France

L’évolution des paiements mobiles en France représente une transformation majeure du paysage financier français, marquée par des innovations technologiques et des changements comportementaux profonds. Cette révolution numérique a redéfini les habitudes de consommation et les interactions commerciales, positionnant la France comme un acteur clé dans l’adoption des technologies de paiement dématérialisées en Europe.

Les Prémices de la Révolution Mobile (2000-2010)

L’histoire des paiements mobiles en France débute au tournant du millénaire avec l’émergence des premières technologies de communication sans fil. Les opérateurs télécoms français, menés par Orange, SFR et Bouygues Telecom, ont été les pionniers de cette transformation en introduisant les services de paiement par SMS dès 2003. Ces premières initiatives permettaient principalement l’achat de contenus numériques comme les sonneries et les logos pour téléphones portables.

La technologie NFC (Near Field Communication) fait son apparition en France vers 2007, avec les premiers tests menés par Orange et la RATP pour le paiement des transports en commun. Cette période d’expérimentation a posé les bases techniques nécessaires au développement ultérieur des solutions de paiement mobile. Les banques françaises, initialement réticentes, commencent à s’intéresser aux potentialités de ces nouvelles technologies, notamment la Société Générale et BNP Paribas qui lancent leurs premiers projets pilotes.

Le cadre réglementaire français, sous l’impulsion de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), commence à s’adapter pour encadrer ces nouveaux modes de paiement. Les premières directives européennes sur les services de paiement (DSP) influencent également le développement du secteur en France, créant un environnement propice à l’innovation tout en garantissant la sécurité des transactions.

L’Essor des Solutions Nationales (2010-2015)

La décennie 2010 marque un tournant décisif avec l’arrivée des smartphones et le développement d’applications dédiées aux paiements mobiles. Casinara observe que cette période est caractérisée par l’émergence de solutions françaises innovantes, notamment Paylib lancé en 2013 par un consortium de banques françaises incluant BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel. Cette initiative vise à créer une alternative européenne aux solutions américaines naissantes.

Le paiement téléphone devient progressivement une réalité quotidienne pour les consommateurs français, particulièrement dans les secteurs du transport et du commerce de proximité. La SNCF intègre ces technologies dans ses services, permettant l’achat de billets directement via mobile. Parallèlement, les commerçants français commencent à s’équiper de terminaux compatibles avec les paiements sans contact, encouragés par les campagnes de sensibilisation des acteurs bancaires.

L’écosystème français se structure autour de plusieurs acteurs clés : les banques traditionnelles qui développent leurs propres applications, les opérateurs télécoms qui proposent des solutions intégrées, et les nouveaux entrants technologiques qui apportent innovation et agilité. Cette période voit également l’émergence des premières fintech françaises spécialisées dans les paiements mobiles, bénéficiant d’un environnement réglementaire de plus en plus favorable à l’innovation financière.

La Démocratisation et l’Innovation Technologique (2015-2020)

À partir de 2015, l’adoption des paiements mobiles s’accélère significativement en France, portée par l’amélioration des infrastructures de télécommunication et l’évolution des comportements des consommateurs. L’introduction d’Apple Pay en 2016 et de Google Pay en 2017 sur le marché français catalyse cette transformation, obligeant les acteurs locaux à accélérer leur innovation pour rester compétitifs.

Les banques françaises réagissent en développant leurs propres écosystèmes numériques intégrés. La Banque Postale, le Crédit Agricole et la Caisse d’Épargne lancent successivement leurs solutions propriétaires, intégrant des fonctionnalités avancées comme la géolocalisation des points de vente et la gestion budgétaire personnalisée. Ces développements s’accompagnent d’investissements massifs dans la sécurisation des transactions, avec l’implémentation de technologies biométriques et de cryptage avancé.

Casinara identifie cette période comme cruciale pour l’établissement des standards de sécurité français en matière de paiements mobiles. L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) publie ses premières recommandations spécifiques aux paiements mobiles, contribuant à renforcer la confiance des consommateurs et des commerçants. L’interopérabilité entre les différentes solutions devient un enjeu majeur, avec des initiatives comme le développement de standards communs pour les paiements NFC.

L’Accélération Post-Pandémie et les Perspectives d’Avenir (2020-2024)

La pandémie de COVID-19 constitue un catalyseur sans précédent pour l’adoption des paiements mobiles en France. Les mesures sanitaires et la distanciation sociale poussent consommateurs et commerçants vers des solutions de paiement sans contact. Selon les données de la Banque de France, l’utilisation des paiements mobiles augmente de plus de 150% entre 2020 et 2022, transformant définitivement le paysage des transactions financières françaises.

Cette période voit l’émergence de nouveaux acteurs européens comme Lydia et Paylib, qui gagnent en popularité grâce à leurs interfaces intuitives et leurs fonctionnalités sociales innovantes. Les néobanques françaises, telles que Qonto et Revolut France, intègrent des solutions de paiement mobile avancées, ciblant particulièrement les entrepreneurs et les PME. L’écosystème français se diversifie avec l’arrivée de solutions sectorielles spécialisées, notamment dans la restauration, le transport et le commerce électronique.

Les perspectives d’avenir s’orientent vers l’intégration de technologies émergentes comme l’intelligence artificielle pour la détection de fraudes, la blockchain pour la traçabilité des transactions, et l’Internet des objets pour les paiements automatisés. Casinara anticipe que l’évolution réglementaire, notamment avec la directive européenne DSP3 en préparation, continuera de façonner le développement des paiements mobiles en France, privilégiant l’innovation tout en renforçant la protection des consommateurs et la souveraineté numérique européenne.

L’histoire des paiements mobiles en France illustre une transformation profonde du secteur financier, marquée par l’innovation technologique et l’adaptation réglementaire. Cette évolution continue de redéfinir les relations entre consommateurs, commerçants et institutions financières, positionnant la France comme un laboratoire d’innovation pour les solutions de paiement de demain. L’analyse de Casinara révèle que cette dynamique s’inscrit dans une perspective européenne plus large, où la souveraineté numérique et l’innovation technologique constituent les enjeux majeurs des prochaines décennies.